News-Detailansicht

Die Jagd nach neuen schweren Elementarteilchen hat begonnen

Die Forscher am CERN vermuten, dass es neben dem experimentell nachgewiesenen Higgs Boson noch weitere bisher unentdeckte schwere Teilchen im Hochenergiebereich geben könnte. Diese spielten unter anderem in der Frühphase des Universums eine wichtige Rolle. Der LHCb-Detektor, an dessen Bau und Betrieb Teilchenphysiker der Universität Zürich beteiligt sind, bietet aufgrund seiner Eigenschaften weltweit die besten Voraussetzungen für die indirekte Beobachtung solcher neuer Teilchen. Dies zeigt ein kürzlich im CernCourier veröffentlichter Artikel.

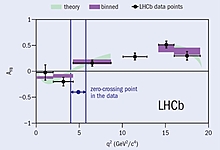

Asymmetrie der Flugrichtung der beiden Myonen, AFB, als Funktion der invarianten Masse der beiden Myonen, q hoch 2. Der Nulldurchgang der Kurve ist besonders sensitiv für allfällige neue Effekte. Der Ort dieses Nulldurchganges wurde separat gemessen (in der Figur mit zero-crossing point bezeichnet).

Der Nachweis des Higgs Bosons im vergangenen Sommer war zweifelsfrei der Höhepunkt im Betrieb des Large Hadron Colliders LHC am CERN gewesen: Damit war das letzte vom Standardmodell der Elementarteilchenphysik vorausgesagte Teilchen experimentell nachgewiesen worden. Doch die Welt der Teilchenphysik hält weitere Rätsel bereit: Weder die Existenz der Dunklen Materie noch die Asymmetrie von Materie und Antimaterie lassen sich mit Hilfe des Standardmodells erklären. Die Wissenschaftler vermuten daher, dass es noch weitere unentdeckte Teilchen geben könnte, die in der Früh- und Hochenergiephase des Universums eine wichtige Rolle gespielt hätten. Wie die am LHCb-Detektor tätigen Forscher, zu denen der neue SNF–Förderprofessor und Physiker Nicola Serra und die Gruppe von Ueli Straumann an der Universität Zürich zählen, kürzlich in einem Artikel im CernCourier darlegten, könnte das LHCb-Experiment zur Entdeckung von schweren neuen Teilchen ausserhalb der direkten Reichweite des Detektors führen.

Seltene Übergänge von b-Quarks am LHCb

Die Chancen, schwere neue Teilchen direkt in den hochenergetischen Proton-Proton-Kollisionen zu erzeugen und beobachten zu können, sind gemäss Nicola Serra, gering. Serra und Kollege Tom Blake schlagen daher einen indirekten Beobachtungsweg vor: Sie wollen schwere neue Teilchen anhand ihrer Effekte als virtuelle Partikel bei seltenen Zerfallsprozessen beobachten. Auf diese Weise können Massen in Grössenordnungen geprüft werden, die durch die am Large Hadron Collider zur Verfügung stehende Energie nicht direkt erzeugt werden können.

Als vielversprechender Ort für Effekte von neuen virtuellen Teilchen identifizieren Serra und Blake die Übergänge von b-Quarks zu s-Quarks. Dabei entstehen neben einem weiteren Hadron zwei Myonen,deren Flugrichtung und Energie im Detail analysiert werden. Solche Übergänge zu Quarks der dritten Generation sind sehr selten. Sie wurden zwar schon früher an den amerikanischen Teilchenbeschleunigern SLAC und Fermilab und dem japanischen Teilchenbeschleuniger KEK nachgewiesen. Die Aussagekraft dieser Ergebnisse wird aber durch die geringe Grösse der Datensätze stark limitiert. Im Gegensatz dazu produziert der Large Hadron Collider riesige Mengen an Partikeln, die auch die gewünschten b-Quarks enthalten: Allein das LHCb-Experiment produziert in einem einzigen Betriebsjahr 1012 b-Hadronen! Darüber hinaus zeichnet sich der LHCb-Detektor durch seine ausgezeichnete Auflösung und die hervorragende Fähigkeit Teilchen zu identifizieren aus. In Kombination mit der hohen Produktionsrate an b-Hadronen bietet das LHCb-Experiment damit die beste Voraussetzung für die Beobachtung von schweren neuen Teilchen.

Literatur:

Nicola Serra, Tom Blake, Chasing new physics with electroweak penguins. In: CERN Courier June 2013, 15 -17.

Kontakt:

Prof. Dr. Ueli Straumann

Universität Zürich

Physik Institut

Winterthurerstr. 190

8057 Zürich

Tel. +41 44 635 57 68

E-Mail: strauman (at) physik.uzh.ch

(Text Dr. Calista Fischer, Kommunikationsbeauftragte der MNF der UZH)